南洋学者郑子瑜,在1958年至1964年之间和周作人结为文字之交,正因这段文化因缘,周作人的一批诗文手稿墨迹,方才得以留存海外,保留迄今,成为一份难得的文学遗产。

1. 晚年的周作人

晚年在北京八道湾家里的周作人,门前冷落车马稀,成了城中隐士。

当时还能与知堂老人联系的外人很少,在新加坡,有幸能先后得遇二位前辈,均得以和他常有往来,实属难得。

一位是萧乾夫人文洁若,因出版工作,为八道湾周家常客,见证周氏晚年生活状态。

另一位则是本地学者郑子瑜,当年常以书信往来,得以保留周作人在海外最大的一批诗文手稿。

得遇文洁若,是1985年。

萧乾夫妇受邀二度南来,参加《联合早报》主办的国际华文文艺营,笔者时任文学副刊主编,负责筹备及接待。

一回闲谈,不知怎地谈到周作人,萧乾提起在《大公报》时曾处理过周氏来稿,旁坐的文洁若才提及她在北京人民文学出版社外文部工作时,1958年被编辑部指派负责约周作人翻译日本古典文学,需常到八道湾周家,直到文革前夕,前后七年。

她谈了所见的老人及工作情景,还说其姐妹早年在北平孔德学校和周家子女是同学,并表示说周作人虽然有过一些错误,但他的学问还是很好的,日文造诣很深。

不知是否因为那次闲谈,引起她动笔的兴趣,才写了《晚年的周作人》一文,刊1990年北京《读书》杂志,写下了知堂老人生活现场的情景:

我头一次见到周作人,是在1959年,当时他已74岁。不论冬夏,他都穿着干净朴素的中式裤褂。稀疏的花白头发推成平头,腰板挺得直直的,身子骨看上去还硬朗。他态度拘谨,话语简洁,隔着镜片(眼镜也是老式的)以锐利的目光冷峻地看着你。

八道湾周宅是周作人一直居住的地方,我每次去联系工作……不论什么时候去,他的书房里总是窗明几净。书桌上只摆着笔砚、稿纸和原著,此外,连张纸片都不见。多年后我曾问过周作人长子周丰一的妻子张菼芳,是否因为出版社有人来谈工作才特别收拾了一下。她说,周作人向来极爱整洁,书稿井井有条。工具书都各有固定的地方,用毕必放回原处。她还告诉我,周作人每天伏案工作达十小时以上,而且都是自己研墨,毛笔正楷,从来不用钢笔。他不打底稿,改动很少,考虑好了再下笔。

这些情节,那次闲谈也曾提及,当然不及文字细致,是宝贵的现场记录。

文洁若在新加坡的忆述,为其个人经历见闻;郑子瑜和周作人的文字之交,则造就了周作人晚年一段特殊的南洋因缘。

2. 周作人与新加坡

周作人一生行迹,海外只到过日本,多数时间都留在北京八道湾的“苦茶庵”里。

读书写作,几乎是他一生的全部,在文字世界里,古今中外,却都有他的足迹,走得比许多人都深远,自新文学时期慷慨激昂的高山放歌,到闭门读书时悄然沉潜的幽谷独行,花草鱼虫,激流清溪,都成了他“低头只顾贪游戏”(《八十自寿诗》)的玩伴,虽然他总隔着他那老式的眼镜,“以锐利的目光冷峻地看着”这个世界(文洁若语)。

在他的世界里,远隔万里之外的南洋,是遥远的异域名词。

他早年和南洋的二度“交情”,或许只有他青少年时与哥哥鲁迅就读的南京江南水师学堂,原称南洋水师学堂;及1930年代偶然出现在他的一些文章里的“南洋鸦片”“南洋吸食法”“南洋诸岛有生食者”等奇风异俗而已。

直到晚年,因为曹聚仁、鲍耀明和郑子瑜三位海外友人,他才和位处南洋的新加坡,有了一段特别的文缘。

时居香港的名报人曹聚仁,1956年就是以新加坡《南洋商报》特派记者访问北京,首次拜访周作人,是周氏晚年在海外最倚重的老友。

留学日本的实业家鲍耀明,1950年至1960年任新加坡《南洋商报》驻日特派员,1950年代南洋商报社在香港创办《热风》杂志,并在《热风》同人聚会时,通过曹聚仁,开始和周作人通信,是周作人晚年往来的香港友人。

南洋学者郑子瑜,在1958年至1964年之间和周作人结为文字之交,是周作人在新加坡唯一交往密切的友人。

新加坡的《南洋商报》,则是其间一个重要的关系平台。

周作人1950年代在中国无处发表的《老虎桥杂诗》,就是托曹聚仁发表在南洋商报社在香港办的《热风》杂志上,周作人晚年重要的自述传记《知堂回想录》,也是通过曹聚仁在1960年代以连载方式,首发于新加坡《南洋商报》;周作人最后一篇遗稿《十山笔谈》,则是辗转托人送到《南洋商报》,1980年在笔者主编的《艺文》副刊上发表。

可以说,新加坡的《南洋商报》,在周作人寂寞的晚年,始终悄悄联系着他或许也不自觉的一段“南洋”情缘。

在他晚年,来自新加坡郑子瑜的信件,或许是他生命中第一次真正直接接触到热带的阳光。连续好几年的信稿往还,是他一生最频密的一次南洋经验,在他寄到新加坡郑家的信封上,以毛笔小心描写的英文地址,总是流露着几许特别的异国风味。

自1958年到1961年间,周作人陆续寄到新加坡的大量诗文稿,原是准备托郑子瑜在新加坡出版诗集,如果出版成功,将是周作人生平第二本诗集(1929年上海北新书局出版的《过去的生命》,是周作人生前唯一诗集),而且也将是五四著名文人在海外出版的第一本诗集,具有特别的文化意义,可惜因为“机缘未曾成熟”(郑子瑜语),这批诗稿保留郑氏手中27年,直到1986年才由郑氏托上海学者陈子善,于1987年在湖南长沙岳麓书社出版《知堂杂诗钞》。

对这件事,有些学者如香港的罗孚似乎并不谅解,认为这批诗稿“白跑了一趟海外”。其实,期间这批诗稿也曾拟托曹聚仁和朱省斋在香港出版,以曹、朱两人的社会关系,仍然无法出版,也是“白跑了一趟香港”(事见周作人致曹聚仁、郑子瑜二人信札)。

据了解,1957年新加坡世界书局为郑子瑜再版他所编辑的《达夫诗词集》,1958年又为他出版《郑子瑜诗文集》,他和书局之间的合作关系,应该是他想为周作人争取安排诗集在新加坡出版的理由,但或许1960年代初新加坡本土政治气候的变化,或世界书局本身因对周作人身份“敏感”的顾虑,未能落实。这些现实情况,实非郑子瑜一介书生之过;他更始终珍藏着这批手稿,多年后仍不忘设法安排出版,了却当年周氏托付心愿,还因担心寄失原稿,不惜费心重新抄录,寄送出版社,这分情义,还是值得肯定的。

正因有这段文化因缘,周作人的一批诗文手稿墨迹,方才得以留存海外,保留迄今,成为一份难得的文学遗产。

新世纪初,笔者承蒙郑子瑜父子将珍藏多年的全部周氏诗文稿及书法作品完整转让,得以一窥全貌,并因此得遇周作人晚年和南洋有关的三件手稿墨迹,实属殊缘。

3. 郑子瑜独特藏稿

1950年代后期,周作人把大批诗稿,陆续寄到新加坡给郑子瑜,希望能够在新加坡出版诗集,并应郑氏所请,抄写了许多文稿和书法墨迹,在狮城保留了他在海外的一大批手迹,亦造就了一段传奇的翰墨因缘。

这批周作人手书墨迹,形式上有书法和手稿两大类,数量多达19件,其中书法部分,或已装裱片或轴,有些则仍未裱;手稿则均由郑氏装订成册,封面并以硬笔题写内容。这19件墨迹,依内容可分四大类:杂诗手稿、序文手稿、书法墨迹、特殊诗文稿。

其中,有三件诗文手迹,就和南洋有着直接或间接关系,流露着令人惊喜的一抹南洋色彩。

这三件墨迹,各具意义,依次是:

1. 《论人境庐诗草》文稿40页

周作人应郑子瑜所请,重抄1930年代所撰黄遵宪(1848-1905年)名作《论人境庐诗草》(原刊上海《逸经》半月刊1937年3月号),全文抄录于荣宝斋红格稿纸,文后题“1958年10月11日抄毕”,钤“周知堂”白文印。

黄遵宪是清政府驻新加坡第一任总领事(兼辖槟榔屿与马六甲),在19世纪的新加坡逗留三年多,留下大量描写南洋异域“番客”生活的诗歌。

郑逸梅《艺林散叶》716条载:“郑子瑜藏有周作人《论人境庐诗草》原稿,因编撰《人境庐丛考》一书,在新加坡刊行。”本件可知所藏实为周氏重抄本而非早年所刊原稿。

2. 《康有为南洋诗》诗稿28页

计摘录康氏《大庇阁诗集》《逍遥游斋诗集》《憩园诗集》诗共29题多首。末页题:“右据民国三十年商务印书馆石印崔斯哲写本南海先生诗集选录”,说明出处。

康有为,晚清保皇派首领,自1900年至1910年,康有为曾多次到新加坡和槟城,接受英国殖民地总督保护,期间撰写了许多南洋生活题材诗作,合编为三辑,收录《康南海诗集》。

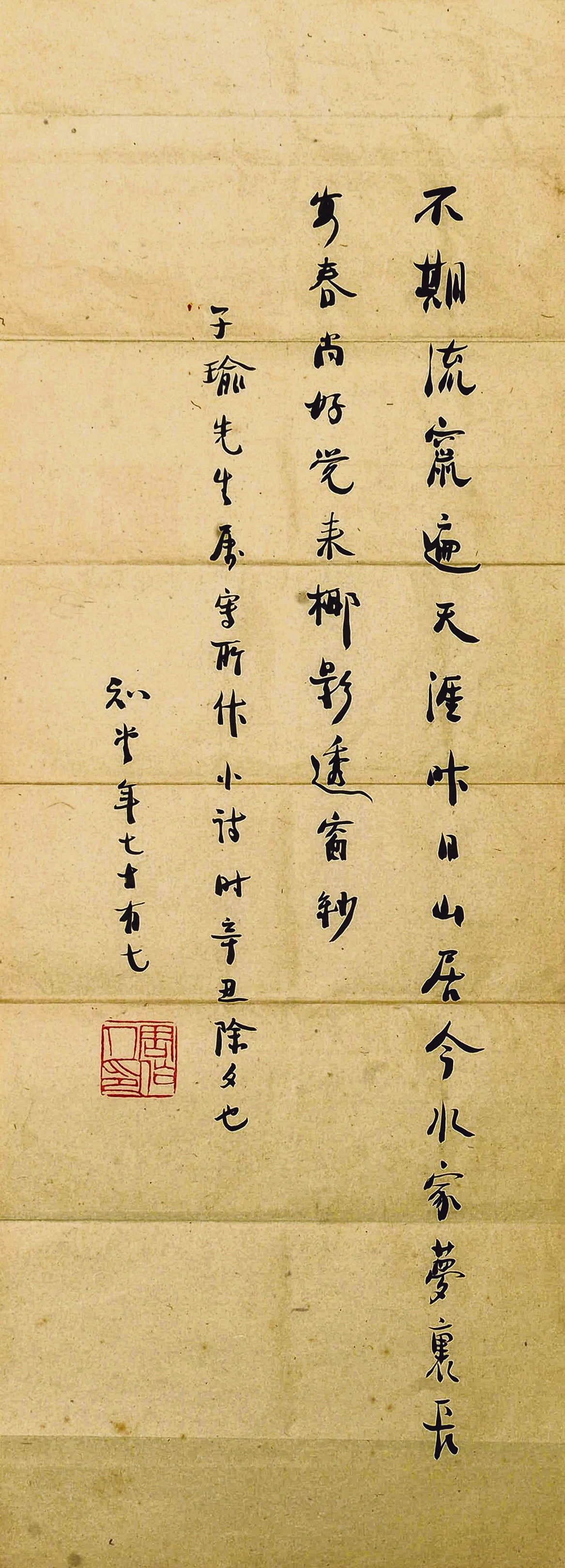

3.《汶莱水寓诗》书法条幅

款署:“辛丑除夕年七十七”,即1962年所书。

本件为应郑子瑜所请,题写郑氏旧诗作。该诗为郑氏早年客居北婆罗洲文莱作品,充满南洋风情。

这三件和南洋有关的周作人墨迹,均从未曝光,尤其他曾手抄《康有为南洋诗》,从未为外界所知,至于知堂老人题写郑子瑜诗作,更是他生平唯一写的南洋诗作书法墨迹,可谓难能可贵,见证了他晚年特别的一段南洋因缘。

4. 觉来椰影透窗纱

郑子瑜所藏周作人书法墨迹,为知堂老人题写郑子瑜的一首南洋诗作,是和南洋直接有关的一件书法条幅。写的是一首七绝《汶来水寓夜半口占》,诗云:

不期流窜遍天涯,

昨日山居今水家。

梦里长家春尚好,

觉来椰影透窗纱。

诗后的题款为“子瑜先生属写所作小诗,时辛丑除夕也。知堂年七十有七”,并钤“周作人印”朱文一章。

题款清楚写明,这首诗是郑子瑜的作品,书写时间是“辛丑除夕”,也就是1962年2月4日,星期日,这一年周作人77岁。

据郑子瑜《翦春斋诗纪》第13则,对这首诗的来历,有一段记述:

二次大战爆发之后,予寓居汶来。汶来住屋,多筑于水上,有东方威尼斯之称。适有林君华民者,前来求字,因书‘夜半口占’一绝以归之,诗云……(内容同上,从略)

郑子瑜是在1938年逃离日军占领的厦门,辗转经香港,几经波折,于1939年秋南抵北婆罗洲,是由砂拉越、文莱、沙巴三地组成。郑子瑜最初是居于沙巴首府山打根,日军南侵,他又逃亡文莱、古晋、诗巫等地,这首诗,就是他在文莱时所作。

文莱河沿岸水边,早年高脚楼村落连绵,为南洋著名水乡,故诗题为《汶来水寓夜半口占》。

郑子瑜这首诗,虽作于乱离时代,但写“觉来椰影透窗纱”的水乡生活情景,依然有浓厚的南洋风土情韵,意趣从容。

周作人学识渊博,自视甚高,为人书写条幅,多数抄录自作诗或古人诗作,极少抄录当代诗人作品,此作当属罕例。而且写的还是南洋题材,这件书法,笔下“椰影”,应该也是周作人书法中仅见的一例,甚为难得。

笔者所见到的这件书法,仍然未裱,折叠在一件周作人自北京八道湾寄给郑子瑜的旧信封里,北京邮局邮戳日期为“1962.7.27”,信封上还写有“条幅三张”字样。

查郑子瑜所藏周作人书法条幅,此信封所寄的三张条幅,除本件写郑子瑜诗之外,另两件附寄条幅为《五十自寿诗》条幅,及早年所写的《山居诗》(山居亦自多佳趣)二首。

“觉来椰影透窗纱”是郑子瑜诗作末句,这件书法,应是周作人书法中唯一题写“椰影”风情的一件,流露着这一丝温暖的异域情缘。

东方既白,椰影透纱,清风徐来,往事如烟,觉来窗外,南天北望,又是一天清明。

前辈报人潘际坰1979年写《八道湾追忆》,说当年到北京八道湾11号周氏故居的感觉,“真有‘空山无人,水流花开’之感”,不禁觉得,“知堂老人是寂寞的,又是不寂寞的”。

2010年,笔者在新加坡报业中心四楼办公室里,翻读着知堂老人当年一笔笔用心写下的诗句文章,一页页陈黄的稿纸上,墨痕依然沉静,仿佛透着依然苦涩的茶香,或浓或淡,或疏或密,层层叠叠,徐徐舒展,浸透心扉,也真有空山无人,水流花开的感觉。

天涯海角,一领青衫,依然都是一样颜色,人世漫步,依然是寂寞的,又是不寂寞的。